- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Необходимость психологизации управления

Управление зависит от восприятия объекта и субъекта управления. Управление сложными системами (прогнозирование поведения, корректировка, регулирование и т. п.) требует предвидения последствий принимаемых решений, эти последствия зависят от поведения системы, а без знания закономерностей поведения, множества факторов, причин поведения и прецедентов вероятность прогноза резко снижается.

Поскольку эти факторы, причины зачастую лежат в разных областях знаний, а проявляются, действуют в одной системе, то приходится «сплетать» разные науки, сближать их. Но поскольку познание систем не имеет предела, происходит отпочковывание новых научных дисциплин, сумевших выделить свою «нишу», свой предмет, метод и увидевших возможности и перспективы углубленного исследования проблемы, системы в одном направлении. Эти процессы можно назвать «кооперацией и специализацией» в науке.

Такое положение типично для современной науки: достаточно сказать, что когда-то на земле в качестве единственного представителя научного познания мира выступала одна наука — философия. К примеру, «В США… наука понималась как непрерывно текущая работа, в которой постоянно возникает нечто новое, старое пересматривается, а окончательную истину получить невозможно…

Под социологией труда каждый был волен понимать то, что он считает нужным». Кроме того, «…в американских колледжах и университетах нет единодушия в вопросе о предмете социологии… В 31,5% американских колледжей преподается социология труда, в 20,3% — индустриальная социология, в 37,8% — социология профессий.

Спрашивается, чем они отличаются? Не дублируют ли они друг друга? На эти вопросы до сих пор нет точного ответа… Конкурирующих общих теорий в США достаточно, однако это не приводит к хаосу и не снижает качества социальных исследований».”

Базой современного управления, основанного на восприятии персонала как главного достояния организации, и даже хотя бы как человеческого капитала, требующего понимания основ, законов поведения и развития людей, являются такие научные дисциплины, как общая психология, социология, социальная и экономическая психологии и специальные научно-практические дисциплины, выросшие на их основе (социология труда, организационное поведение, управление персоналом и др.). Их знание является основой коммуникативной компетенции.

«Психическое является регулятором ответной деятельности, разумеется, не само по себе, а как свойство, функция соответствующих отделов мозга, куда течет, где хранится и перерабатывается информация о внешнем мире. В рефлекторный акт, таким образом, включаются знания человека, представления об окружающем, т. е. все богатство индивидуального опыта.

Психические явления — это постоянные регуляторы деятельности, возникающие в ответ на раздражения, которые действуют сейчас (ощущения, восприятия) или были когда-то, т.е. в прошлом опыте (память), обобщающие эти воздействия и предвидящие результаты, к которым они приведут (мышление, воображение), усиливающие или ослабляющие, вообще активизирующие деятельность под влияние модних воздействий или тормозящие ее под влиянием других (чувства, воля), обнаруживающие различия в поведении людей (темперамент, характер и т. п.)».

Действие в психологии (из «Психологического словаря»108) — это произвольный акт, акция, процесс, подчиненный представлению о результате, образе предвидимого будущего, т. е. процесс, подчиненный осознаваемой (сознательной) цели. Действие, как и поступок, есть истинное бытие человека, в нем индивидуальность действительна (Гегель).

Действие может быть относительно самостоятельным или входить в качестве компонента в более широкие структуры деятельности. Действие само может выступать как внешний предмет для усваивающего его субъекта. Построить действие не проще, чем построить предмет.

Чувственно-предметное действие — это кентаврическое образование, имеющее внешнюю и внутреннюю форму (чувственная ткань, образ ситуации и образ действия, слово, цель). Действие эволюционирует, инволюционирует, обладает свойствами реактивности, чувствительности, начальными элементами рефлексии…

Структура действия чрезвычайно сложна. Микроанализ выделяет в нем три основных компонента:

- принятие решения (формирование или активацию программы); б) реализацию;

- контроль и коррекцию.

В психологической науке создана классификация действий. К выделенным классам относятся управляющие, исполнительные, утилитарно-приспособительные, перцептивные, мнемические, умственные, коммуникативные (в том числе речевые). Имеются и другие основания для классификации.

Действия разделяют на импульсивные, реактивные и осмысленные, разумные; регулярные и экстренные и т. п. Наконец, важно разделение действий на игровые, учебные, трудовые, сценические, спортивные. Каждое из них оснащается теми или иными внешними средствами и аксессуарами и требует формирования внутренних средств и способов.

Приведем определение понятия «поведение» из «Психологического словаря»:

Поведение — извне наблюдаемая двигательная активность живых существ, включающая моменты неподвижности, исполнительное звено высшего уровня взаимодействия целостного организма с окружающей природой… Источником поведения являются потребности живого существа.

Поведение осуществляется как единство психических— побудительных, регулирующих, отражательных звеньев (отражающих те условия, в которых находятся предметы потребностей и влечений существа) — и исполнительных, внешних действий, приближающих или удаляющих организм от определенных объектов, а также преобразующих их…

Поведение человека всегда общественно обусловлено и обретает характеристики сознательной, коллективной, целеполагающей, произвольной и социальной деятельности. На уровне общественно-детерминированной деятельности человека термин «поведение» означает также действия человека по отношению к обществу, другим людям и предметному миру, рассматриваемые со стороны их регуляции общественными нормами нравственности и права.

В этом смысле говорится, например, о высоконравственном, преступном и легкомысленном поведении. Единицами поведения являются поступки, в которых формируются и в то же время выражаются позиция личности, ее моральные убеждения.

По сути, поскольку поведение — это система действий, поступков, правомерно принять понятия «действие» и «поступок» за близкие, так же, как понятия «деятельность» и «поведение».

Управленческое действие как психическое явление — произвольный акт, акция, процесс, подчиненный представлению о результате, образе предвидимого будущего, т. е. процесс, подчиненный осознаваемой (сознательной) цели.

Какой уровень представлений об объекте управления должен быть у управленца?

Выделим два возможных взгляда на это. Один — уровень «пользователя». На этом уровне управляемая система представляется довольно простой, вплоть до примитивной (например, подчиненный соответствует представлениям, сформулированным в модели стиля управления X по Мак-Грегору — ленивый, безынициативный исполнитель).

Воздействие с целью получения нужного поведения тоже достаточно несложное устрашить, наказать, проконтролировать вплоть до «прессинга по всему полю».

Второй уровень восприятия предполагает более адекватное представление о работнике как о большой сложной уникальной системе, таящей потенциал к творчеству и развитию, а также массу других потенциалью полезных качеств, и задача управленца — помочь человеку раскрыться, самореализоваться в его собственных интересах и в интересах корпорации. В этом случае нам также не удастся уйти от моделей, но эти модели будут более точные, тонкие, гуманные, учитывающие высшее в человеке — его душу.

В каком подходе больше культуры взаимодействия? Ответ очевиден. Что глазное, наиболее существенное, ценное в человеке для него самого? Его душа, личность, уникальность. Человек этим и отличается (уровнем развития души) от других живых существ, ценит это в себе выше всего и ожидает того же от других. Отсюда и потребность любого человека в том, чтобы им руководили с учетом наличия и особенностей его души, т. е. каждый работник ожидает психологического управления.

Чтобы эти ожидания оправдать, культурный руководитель должен уметь понимать душу другого человека, а для этого — обладать хотя бы минимумом психологических знаний. Для обеспечения первоначальных представлений об уровне знаний о душе, которыми располагает психология, минимум знаний, такой маленький «социально-психологический ликбез», мы приводим в Приложении.

Управленческая деятельность характеризуется понятиями мотивов, целей, предметов, структуры, средств. Внешняя и внутренняя форма психической составляющей управленческого действия включает чувственную ткань, образ ситуации и образ действия, слово, цель.

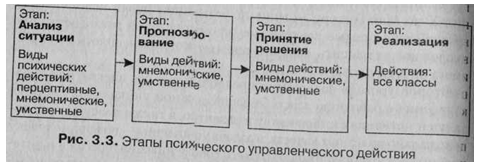

Компоненты управленческого действия: восприятие, анализ и

оценка ситуации; прогнозирование поведения и результата (результатов); принятие решения (формирование или активация программы); реализация; контроль и коррекция.

Управленческое действие может содержать признаки многих или нескольких классов: исполнительные, утилитарно-приспособительные, перцептивные (восприятие), мнемические (связанные с памятью), умственные, коммуникативные (в том числе речевые). Управленческие решения могут быть импульсивные, реактивные и осмысленные, разумные: регулярные и экстренные и т.п.

Аксессуары управленческого решения: личностные (особенности познавательных свойств и качеств, а также личностные особенности) и профессиональные (образование , опыт) особенности субъекта, характеристика ситуации (степень ее известности и т.п.), прогностические способности субъекта, восприятие им других субъектов, влияющих на ситуацию и ее развитие, системность мышления, характеристика объекта управления, методы принятия решений и организации их реализации, контроля и коррекции.

Статьи по теме

- Слагаемые убеждения

- Факторы формирования команды

- Понятие и особенности групп в организации

- Заготовка для разработки коллективного договора

- Международные регуляторы трудовых отношений

- Социальные признаки этичной корпорации

- Примерные правила внутреннего трудового распорядка российской корпорации

- Культура речи корпорации (культура деловой переписки)

- Деловое общение посредством визитной карточки

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)