- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Основы гемодинамики: факторы, обуславливающие движение крови по сосудам

Система кровообращения с точки зрения механики представляет гидровлическую сеть. В ней содержатся камерные насосы с клапанами ( правое и левое сердце ) и растяжимые трубки, по которым течет вязкая жидкость – кровь.

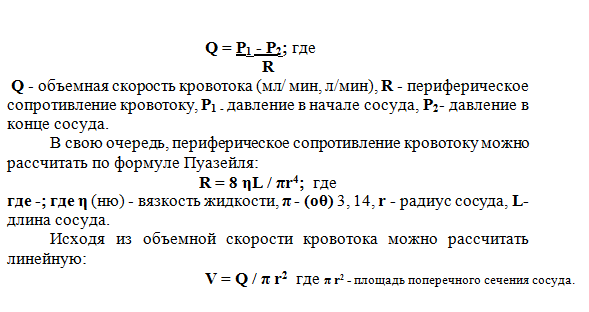

И сердце, и сосуды способны менять свои геометрические и механические характеристики под влиянием физических, физиологических и биохимических факторов. Один из основных показателей движения крови по сосудам – объемную скорость кровотока – Q можно рассчитать по формуле:

Объемная скорость кровотока одинакова в разных регионах сосудистого русла и составляет 4-6 л/мин. Линейная скорость кровотока в аорте максимальна – 50 см/сек, в капиллярах – 0,07 см/сек, в полых венах – 33 см/сек.

Эти формулы взяты из гидродинамики, они не учитывают неравномерности тока крови внутри сосуда, наличия вихревых токов, неоднородности крови и т.д. Тем не менее они применимы для упрощенной оценки кровотока. В них формализованы основные физиологические факторы, определяющие движение крови по сосудам.

- Разность давлений (основной фактор, без которого движение крови невозможно ).

- Периферическое сопротивление. Складывается из следующих составляющих: тонус резистивных сосудов, вязкость крови, гидростатическое давление.

Существует термин эффективная вязкость крови, или вязкость движущейся крови в сосуде. Она определяется силой трения крови о стенки сосуда и ее слоев относительно друг друга.

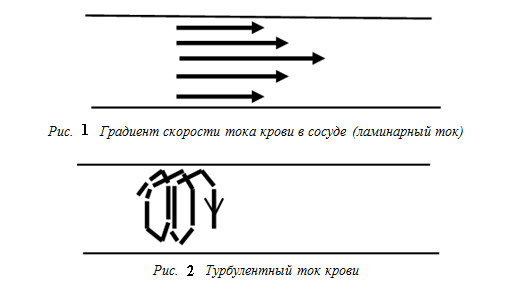

Напряжение сдвига – сила взаимодействия движущихся слоев жидкости, которая уменьшается при нарастании линейной скорости то- ка крови (рис. 1).

При низкой скорости кровотока эффективная вязкость растет за счет уменьшения градиента и может увеличиться в 8-10 раз в мелких сосудах с низкой скоростью кровотока. Последнее не распространяется на капилляры, в которых эффективная вязкость снижается в связи с изменением агрегации эритроцитов.

При высокой скорости кровотока вязкость резко увеличивается за счет перехода ламинарного типа течения жидкости в турбулентное (рис. 2). Наиболее выражен этот процесс в местах разветвлений и крутых изгибов сосудов ( дуга аорты, раз- ветвление сонных артерий и т.д.).

При этом сила трения слоев жидкости и, соответственно, вязкость, рез- ко нарастают (возможно при мышечной работе и анемии). Величина артериального давления является важным показателем гидродинамики. Основной фактор движения крови по сосудам – разница давлений. Она активно создается в артериальной системе работой сердца. По ходу кровеносной системы давление снижается, являясь максимальным в аорте и минимальным в полых венах.

Факторы, определяющие величину артериального давления.

- Работа сердца.

- Объем циркулирующей крови.

- Тонус сосудов.

- Эластичность сосудов.

- Вязкость крови.

При оценке артериального давления используют следующие показатели:

- Р макс. или систолическое;

- Р мин. или диастолическое.

Артериальное давление определяют двумя группами методов: прямыми и косвенными.

К косвенным методам относятся аускультативный метод Короткова и пальпаторный метод Рива-Роччи. Прямое измерение артериального давления производят с помощью датчика давления, который можно вводить в полость артерии или соединять с ней при помощи специальных катетеров.

Особенности венозного кровотока. Вены относятся к сосудам низкого давления, по отношению к со- противлению кровотока резистивная функция выражена слабо, но сильно – емкостная.

Морфологически отличаются от артерий:

- меньшей массой гладкомышечной ткани сосудистой стенки (циркуляторный слой выражен слабее, чем продольный);

- отсутствием округлой формы сечения и способностью к спадению (коллапс) при низкой величине венозного давления;

- сильной зависимостью упругости от растяжения;

- большей зависимостью диаметра от давления;

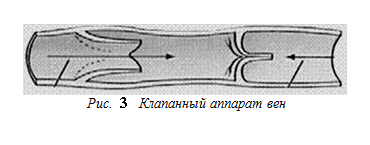

- наличием клапанов, препятствующих обратному току крови (рис. 3).

Функционально отличаются от артерий:

- способностью изменять просвет без изменения венозного давления;

- меньшей величиной внутрисосудистого давления и большим общим объемом;

- большим влиянием экстравазального давления на кровоток.

Функции вен:

- Отводят кровь от органов и тканей.

- Депонируют до 70% крови для дальнейшего ее использования.

- Регулируют венозный возврат к сердцу и артериальное давление.

- Регулируют транскапиллярный обмен путем изменения соотношения пре- и посткапиллярного давления.

- Участвуют в обмене с окружающими тканями.

- Выполняют функцию обширной рефлексогенной зоны.

- Участвуют в реализации иммунного контроля.

Вспомогательные факторы движения крови по венам:

- наличие клапанов препятствует обратному току крови,

- динамические сокращения скелетных мышц способствуют проталкиванию крови по венам,

- присасывающее действие грудной клетки,

- присасывающее действие сердца ( эффект смещения атривентрикулярной перегородки в систолу желудочков ),

- ритмические сокращения самих вен.

Нарушения венозного кровотока могут приводить к патологическому венозному заcтою крови, снижению венозного возврата к сердцу и падению артериального давления. Венозный застой может возникнуть при сердечной недостаточности.

Микроциркуляция и транскапиллярный обмен.

Важнейшими компонентами микроциркуляции, обеспечивающей тканевой гомеостаз, являются:

- движение крови в капиллярах и прилегающих к ним микрососудах;

- движение лимфы в начальных частях лимфотической системы;

- движение межклеточной жидкости.

К зоне микроциркуляции относят: артериолы, прекапиллярные артериолы, капилляры, посткапиллярные венулы, венулы и артериоло- венулярные анастамозы.

Основой зоны микроциркуляции является капилляр. По строению различают:

- капилляры с непрерывной стенкой (образована сплошным эндотелиальным слоем, поры диаметром 4-5 нм, больших пор мало);

- капилляры с окончатой стенкой (в эндотелиальном слое имеются окошки диаметром 0,1 мкм, распространены в почке, слизистой кишечника );

- капилляры с прерывистой стенкой ( представлены в печени, селезенке, красном костном мозге , через разрывы в эндотелиальном слое могут проходить клетки крови ).

Общая площадь поперечного сечения всех капилляров 11000 см2, количество капилляров – 40 миллиардов. Общая площадь обмена капиллярной сети составляет 1000 м2, или 1,5 м2 на 100 г ткани. Плотность капиллярной сети в тканях различна ( в мозге – 3000 кап / мм3, в тонических мышцах – 1000 кап / мм3, в фазных скелетных мышцах – 300-400 кап/ мм3 ). В активно работающих мышцах плотность сети капилляров увеличивается.

Движение крови в микрососудах имеет ряд отличий, связанных с малым диаметром капилляра ( от 4 до 20 мкм, но обычно 7-8 мкм ). Скорость движения крови ( оценивают по скорости движения эритроцитов ) разная, поток крови не стационарный. Клетки крови при движении выстраиваются строго друг за другом, эритроциты при движении через капилляры с малым диаметром могут изменять свою форму.

При активности ткани в условях физиологического покоя открыта часть капилляров. Их количество возрастает в 2-3 раза при рабочей гиперемии.

Открытие капилляров регулируется оксигенацией тканей: при высоких значениях РО2 ( 50-60 мм. рт.ст.) количество функционирующих капилляров снижается в 2 раза, а при максимальном напряжении кислорода в тканях ( 100 мм.рт.ст. ) все обменные капилляры закрываются и кровь течет через артериоловенулярные шунты.

Транскапиллярный обмен обеспечивается следующими процессами: диффузией, фильтрацией и реабсорбцией.

Диффузия. Состоит в движении водорастворимых веществ низкой молекулярной массы через заполненные водой поры.

Фильтрация и реабсорбция. В процессе фильтрации кровь интенсивно обменивается с тканевой жидкостью водой и водорастворимыми компонентами. Между объемом жидкости, который переходит в меж- клеточную среду из плазмы в артериальном конце капилляра, и объемом жидкости, поступающим обратно в кровь в процессе реабсорбции существует динамическое равновесие. Оба процесса связаны с градиентами гидростатического и онкотического давлений.

Статьи по теме

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)