- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Распределительные модели условий демократий

Рассмотрим далее те модели условий демократии, которые основываются на идее, что экономический рост влияет на возникновение и укрепление демократии не непосредственно, а через иные социально-экономические факторы, связанные с этим ростом.

Особое место в этой группе занимают так называемые «распределительные» модели: модель распределения властных ресурсов Ванханена, модель социального равенства/неравенства Мюллера и модель «многовариантной каузальности» Дайамонда.Тату Ванханен считал, что демократия предполагает широкое распределение властных ресурсов, под которыми он понимал социально-профессиональный статус, образование и наличие земельной собственности. Чем шире распределены властные ресурсы, тем реальнее возможность возникновения демократии.

Для эмпирического анализа взаимосвязи демократии (его индекс демократии рассмотрен нами ранее) и социально-экономических условий Ванханен формирует пять измерителей распределения властных ресурсов:

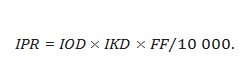

- IOD (index of occupational diversification) — индекс профессиональной диверсификации, подсчитанный как среднее арифметическое доли городского населения и доли несельскохозяйственного на- селения.

- IKD (index of knowledge distribution) — индекс распределения знания, подсчитанный как среднее арифметическое долей учащихся и грамотных.

- FF (family farms) — индекс распределения земельной собственности, подсчитанный как доля семейных земельных участков в общем числе земельных владений.

- Среднее арифметическое IOD, IKD, FF.

- IPR (index of power resources) — индекс властных ресурсов, вычисляемый по формуле:

Эмпирическое обследование 119 государств (Ibid), а затем 147 государств (Vanhanen, 1989) включало анализ процесса возникновения демократии по десятилетиям, начиная с 1850 и по 1988 гг. В качестве статистических методов анализа эмпирических данных использовались корреляционный и регрессионный анализы. Впоследствии данная методология и методика с некоторым дополнением индексов Ванханен использовал для анализа процесса демократизации в Восточной Европе.

Первые исследования Ванханена были направлены на подтверждение следующих гипотез:

- арифметическое среднее IPR по десятилетиям явно выше у демократий, чем у недемократий;

- политические переменные положительно коррелируют с IPR и его компонентами;

- все страны стремятся пересечь порог демократии при одном и том же уровне IPR;

- все страны стремятся пересечь порог демократии, когда IOD, IKD, FF и их арифметическое среднее достигает уровня 30–50%.

В общем и целом результаты эмпирического анализа свидетельствовали о наличии достаточно тесной связи между распределением властных ресурсов и показателями демократии. Коэффициенты корреляции, приведенные в таблице, показывают, что переменная политической конкуренции имеет более высокие показатели коррелятивности, чем переменная политического участия, за исключением взаимосвязи с обобщающим индексом властных ре- сурсов.

Индекс демократии в целом имеет самый высокий показатель взаимосвязи с индексом властных ресурсов (0,803) и достаточно высокие показатели корреляции с его составляющими. Все это позволяет говорить о достаточно тесной зависимости между двумя наборами переменных.Доказана была гипотеза и о более значимых показателях распределения властных ресурсов у демократий, чем у недемократий. Так, арифметическое среднее IPR у демократий по десятилетиям составило: 1850–1959 — 6,1; 1900–1909 — 11,3; 1970–1979 — 23,9; за весь

обследуемый период, т. е. 1850–1979 — 16,3; у недемократий — соот- ветственно 1,0; 1,5; 3,1; 1,7.

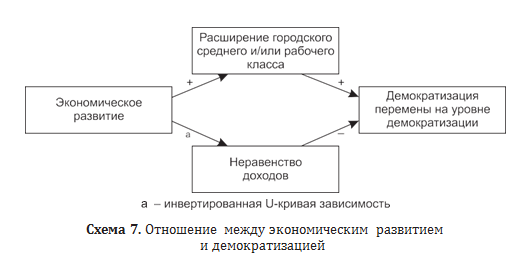

Эдвард Мюллер предложил свою модель демократизации как процесса, определяемого экономическим развитием, которое находит выражение в особенностях классовой структуры и в уровнях распреде- ления доходов. Именно последние факторы и следует, по его мнению, считать непосредственными причинами демократизации. Схематически его модель выражается следующим образом (см. схему 7).

Он пишет: «Имеется правдоподобное теоретическое основание ожидать, что отношение между экономическим развитием и демократией может быть более сложным, чем положительная монотонная связь. Действительно, я полагаю, что процесс капиталистического экономического развития имеет положительное прямое влияние и отрицательное не- прямое влияние на процесс демократизации» (Ibid).

С одной стороны, процесс капиталистического экономического развития оказывает положительное влияние на демократизацию, так как он сопровождается переходом от сельскохозяйственной занятости населения к его включению в сферу индустрии и услуг. Этот переход вызывает рост городского среднего класса и городского рабочего класса, которые способствуют введению демократии.

С другой стороны, капиталистическое экономическое развитие также первоначально усиливает социальное неравенство и, следовательно, негативно воздействует на демократизацию, так как высокий уровень неравенства доходов радикализирует рабочий класс, усиливает классовую поляризацию и понижает толерантность буржуазии к политическому участию низших классов. Следовательно, неравенство доходов несовместимо со стабильностью демократии во времени. Если говорить о равенстве/неравенстве, то существует несколько моделей взаимосвязи демократии и уровня распределения доходов.

Не все исследователи согласны, что такая зависимость существует на национальном уровне. Так, Фредерик Тернер и Марита Карбалью де Силей, сравнивая данные Всемирного банка о распределении доходов с результатами исследования уровней политических прав «Домом свободы», не находят связи между ними на внутринациональном уровне.

Но одновременно они выдвигают положение о наличии связи между демократией и международным равенством. Конечно, социальное равенство внутри страны играло свою роль в возникновении демократии, но только в истории (США, например).Сегодня следует говорить о том, что возможности полиархии усилились именно потому, что рост доходов на душу на- селения характеризует сегодня все большее число стран. С другой стороны, опасностью для демократии является разрыв в доходах на душу населения между богатыми и бедными странами.

Так, выгоды, полученные от роста, распределяются неравномерно среди стран и на- родов: 20% населения мира, представляющие собой самую богатую его часть, умножали свои доходы в период между 1960 и 1989 г. в 2,7 раза быстрее, чем 20%, относящиеся к категории бедняков. В 1989 г. 20% самых богатых в мире получали в 60 раз больше, нежели 20% самых бедных (и если говорить о самых богатых и самых бедных, то пропорция составляла 150 : 1.

Модель «разрыва», предложенная Зехрой Арат, говорит о том, что первоначальный неизбежный разрыв, который существует между удовлетворением гражданских и политических прав и удовлетворением социальных и экономических прав на начальном этапе демократизации, при сохраняющемся или даже понижающемся уровне удовлетворения последних ведет к падению демократии. Что касается роли классов в политике и политических переходах, то внимание к ним в последние годы также возросло.

На это указывает Рэй Кили, критикуя предшествующую концепцию развития за неисторичность, эволюционизм, функционализм, догматизм и неспособность объяснить перемены в современном мире, хотя он и не ограничивает объяснительные причины классами и классовой борьбой.

Интерес к анализу отклоняющихся от статистической зависимости случаев демократизации приводит к восстановлению исторического подхода, опирающегося на поиск причин в классовых взаимоотношениях.В этих условиях приобретает популярность классовый анализ становления диктатуры и демократии марксистского направления в сравнительной политологии. Вновь вызывает интерес классическая книга Баррингтона Мура о социальных источниках диктатуры и демократии. Исследователи этого направления делают акцент на классах, классовых коалициях, социальных основаниях аппарата государства и т. д.

Так, авторы «Капиталистического развития и демократии» указывают, что демократизация в течение исторической фазы ранней индустриализации стимулировалась рабочим классом, позже — средний класс становится в этом процессе более значимым и, вероятно, хотя и не всегда, сотрудничает с рабочим классом. Главную роль в демократизации они отводят низшим классам. Капиталистическое развитие ослабляет традиционную земельную элиту, рабочие приобретают опыт классовой власти.

Становление демократии в истории (и в регионе современных развивающихся стран) подтверждают следующие выводы:

- рабочий класс был наиболее последовательной продемократической силой, хотя иногда склонный к мобилизации харизматическими, а не авторитарными лидерами и партиями;

- земельный высший класс, зависимый от использования значительного по размеру дешевого труда, был последовательно анти- демократической силой и противился включению в политику низших классов;

- роль среднего класса в процессе демократизации была двойственной, так как он пытался расширить свое участие в политике, но иногда отвергал подобное участие для рабочего класса.

Ларри Дайамонд также считает, что экономическое развитие хотя и связано с возникновением демократии (что эмпирически может быть подтверждено), но следует учитывать все-таки те факторы, связь которых с демократизацией более существенна. Эти факторы, конечно, определяются уровнем экономического развития, но эмпирически подтверждается их большее влияние, чем собственно экономики.

Анализируя связи и оценивая более чем тридцатилетний период исследований социально-экономической обусловленности демократии, он делает следующие обобщающие выводы.

- Имеется сильная положительная связь между демократией и социально-экономическим развитием. Последнее может быть показано и как ВНП на душу населения, и через индекс физических условий жизни.

- Эта связь каузальна по крайней мере в одном направлении: более высокие уровни социально-экономического развития порождают большую возможность для демократического управления.

- Она также свидетельствует и о том, что высокие уровни социально- экономического развития связаны не только с наличием, но и со стабильностью демократии.

- Связь между социально-экономическим развитием и демократией является линейной, но в последние десятилетия все более явно походит на кривую — растущие шансы для демократии среди бедных стран и, возможно, среди стран с доходом ниже среднего затем нейтрализуются или даже возникает отрицательный эффект для демократии на среднем уровне развития и индустриализации, и вновь растут в точке, где демократия становится крайне вероятной на определенном высоком уровне экономического развития (приблизительно при доходе на душу населения 6000 долларов в текущих ценах США).

- Каузальная связь между развитием и демократией может быть нестабильной во времени и может сама изменяться по периодам или волнам в мировой истории. Нынешняя волна глобальной демократической экспансии может ослабляться или разрушаться при падении дохода ниже «нижней границы», когда, в соответствии с Далем, возможности для демократии являются «хрупкими». Даже более того, нынешняя волна может быть уменьшена или разрушена обратной связью между демократией и развитием на средних уровнях экономического развития.

- Уровень социально-экономического развития является наиболее важной переменной в детерминации возможностей демократии, но она не является полностью детерминационной. Другие переменные оказывают влияние, и множество стран все еще имеют формы режимов, которые явно ненормальны при сравнении их с уровнями развития.

Хотя национальный доход на душу населения, по-видимому, должен быть единственной независимой переменной, которая предполагает наиболее надежное и устойчивое предсказание уровня демократии, эта переменная, вероятно, является заменителем более широкой меры нормального человеческого развития и благополучия, которая более тесно связана с демократией.

Тезис Липсета может быть, таким образом, слегка переформулирован: чем более зажиточным является народ страны в среднем, тем больше вероятность, что он будет благосклонно относиться к демократии, стремиться к ней и устанавливать демократическую систему в своей стране.

Описанные выше объяснительные модели условий демократии основной акцент делают на социально-экономических факторах. Ясно, что стремление выстроить объективный механизм возникновения демократических политических систем заставляет исследователей искать детерминанты демократии прежде всего в сферах экономики, социального расслоения, международных отношений. Тем более, что для эмпирического анализа связей есть необходимый материал и достаточно легко применяются методы статистической науки.

Однако наряду с этими исследованиями сравнительная политология включает и модели, основная идея которых состоит в поиске не факторов окружающей среды (инвайроментальных факторов), а внутренних, связанных с развитием самой политической системы. По-видимому, объяснение возникновения демократии посредством собственно политических факторов позволяет решить проблему частичного несовпадения демократии и социально-экономического развития, о котором говорил Ларри Дайамонд.

Кроме того, необходимо учитывать, что политика является относительно автономной сферой жизни общества, имеет свои собственные зависимости и детерминационные связи, учитывать которые необходимо при решении вопроса о трансформации политических систем. Часто возникает вопрос, что первично: демократия или экономическое развитие, не оказывает ли демократическое устройство не просто стимулирующее воздействие на экономический рост и благосостояние, а становится необходимым моментом начала такого развития?

Здесь, конечно, демократия из зависимой переменной превращается в независимую, что, в свою очередь, требует иных объяснительных подходов к ее возникновению. Рассматривая разнообразные факторы демократизации — легитимность, лидерство, политическую культуру, гражданское общество, электоральные системы, конституционные нормы, децентрализацию и т. д., — авторы «Политики в развивающихся странах» признают связь между развитием и демократией несовершенной.

Однако они настаивают, что накопление исторических и количественных сви- детельств способствует опровержению аргумента, преобладавшего в мышлении исследователей в 1960–1970-е гг., о том, что бедные страны должны забыть о демократии и сосредоточиться на развитии; что авторитарные режимы растут более быстро, чем демократические, и что демократическое политическое участие должно, следовательно, «сдерживаться, по крайней мере, временно, для благоприятствования экономическому продвижению от низшей к средней стадии прогресса».

В общем, можно выделить следующие основные объяснительные модели, основанные на поиске внутренних факторов демократии: институциональная модель, культурологическая модель и элитистская модель. Подобные модели дополняют картину условий демократии и зачастую служат объяснению новых возможностей ее возникновения при отсутствии достаточных социально-экономических реквизитов.

Хотя более подробно некоторые из этих моделей будут объяснены в последующих главах, здесь все же отметим ряд основных моментов. Институциональные основы становления демократии связывают с конституционными нормами, c социально-политическими движениями, c политическими партиями, c государственно-политическими режимами. Так, особую роль в переходных процессах играют правительства, деятельность которых способствует или препятствует демократизации.

Выделяют, например, четыре модели промежуточных правительств:

- революционные временные правительства, которые вырастают из внутренних революций или государственных переворотов;

- правительства, в которых авторитарные силы и их демократические противники разделяют власть в ожидании выборов;

- правительство, временно руководящее страной до новых выборов, после которых уходящая элита стремится передать власть демократически избранному правительству;

- международные временные власти, при которых ООН наблюдает за процессами демократических перемен.

При этом главным вопросом переходных правительств выступает обеспечение легитимации своей деятельности, без которой переход к демократии невозможен. Вновь появляется значительный интерес к политической культуре и ее роли в переходных процессах, а также в укреплении демократии. Джон Мартц специально пересматривает роль политико-культурного измерения политики, особенно при объяснении переходных структур.

Ларри Дайамонд считает, что политическая культура относится к одной из решающих вмешивающихся переменных при исследовании процессов демократизации, и выделяет следующие каналы, через которые политическая культура определяет демократическое становление системы или, наоборот, препятствует демократизации:

- через изменение верований и ощущений руководящих элит;

- через изменение массовой политической культуры;

- через возрождение демократических норм и предпочтений. Новые демократии могут процветать или ухудшаться со временем;

- их окончательное разрушение является другим возможным результатом. Дайамонд утверждает, что «перемены в положении, силе или стабильности демократии редко случаются без некоторых заметных включений в этот процесс политической культуры».

Элитологический подход к проблеме становления демократии предполагает, что при отсутствии некоторых важных социально-экономических, институциональных, культурно-массовых политических условий или их слабости политическая элита выполняет важные стимулирующие и организационные функции.

В этой связи особое значение приобретает «интернационализация» национальных политических элит, которая базируется на интенсивных мировых процессах обмена рабочей силой, технологиями, информацией и культурой.

Трудность здесь заключается в готовности и умении «интернационализированной» на основе демократических ценностей политической элиты сочетать демократию с уровнем социально-экономического развития и культурными национальными традициями.Таким образом, заключая материал данной главы, следует сказать, что изучение условий демократии развивалось двумя путями. Во-первых, происходило усиление многовариативности в выделении основных объясняющих факторов процесса становления демократии. Во-вторых, исследователи сочетали статистически значимые обобщения каузальных связей с историческим анализом отклоняющихся от закономерных случаев.

Статьи по теме

- Типы избирательных систем

- Измерение избирательных систем

- Электоральная компаративистика

- Альтернативные формы политической организации

- Гражданское общество, типы партий и модели демократии

- Политические финансы

- Типология партийных систем Дюверже

- Федерализм и политические режимы

- Другие институты на уровне федерации

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)