- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Современное состояние азиатских новых индустриальных стран

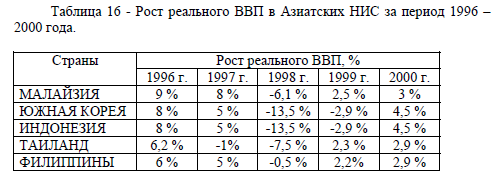

Юго-восточная Азия демонстрирует непостижимую способность к экономической регенерации. Уничтоженные кризисом фондовые рынки восстанавливаются, а валюты укрепляются прямо на глазах. За пять месяцев 1999 г. инвестиционный индекс Международной Финансовой корпорации вырос для Индонезии на 51,7 %, Таиланда – на 44, 7 %, Южной Кореи – на 40 %. Аналитики МВФ считают, что в 1999 г. прирост ВВП в азиатских странах составил, по крайней мере, 2-4 %.

Создается впечатление, что Азия постепенно начала возвращать себе ключевые позиции в мировой экономике. Золотовалютные запасы Кореи, например, в два раза больше, чем до кризиса 1997 года.

Для Южной Кореи, например, эффект девальвации означал, что на смену 10-миллиардному дефициту текущего платежного баланса в 1997 г. пришел почти 40-миллиардный профицит.

Под влиянием растущего спроса на крайне дешевую продукцию ожило производство полупроводников в Малайзии, Южной Корее и на Тайване. Это оживило всю региональную экономику.

В Юго-Восточной Азии на выпуск электронной продукции приходится в среднем 20 % промышленного производства и 30 % экспорта. Начиная с последнего квартала 1998г. именно рост продаж электронной продукции (сбыт полупроводников вырос на 7 %) стал ключевым фактором экономического роста ЮВА.

Еще лучше чувствуют себя экспортные отрасли, использующие преимущественно местное сырье. Например, малазийское производство бумаги, мебели и пластмассы переживает сегодня настоящий бум. В районах Индонезии, сумевших избежать политических беспорядков, (например, на островах Суматре или Сулавеси) население ощущает себя в экономическом плане лучше, чем когда-либо раньше. А на Индонезийских островах крестьяне благодаря продаже мускатных орехов и других пряностей зарабатывают сейчас в три раза больше (даже с учетом инфляции), чем до азиатского кризиса.

Эффект девальвации не ограничился улучшением торгового баланса. Девальвация предоставила азиатским экономикам еще один канал для притока денег: иностранный капитал активно скупал подешевевшие и разрешенные к продаже под нажимом МВФ активы азиатских экономик. Только в Южной Кореи четыре из восьми крупнейших коммерческих банков перешли под контроль иностранцев.

В итоге золотовалютные резервы государств региона начали быстро расти. Правительства стран ЮВА получили уникальную возможность «накачивать» экономики деньгами, совершенно не опасаясь девальвации. Инфляция до последнего времени не представляла особой опасности – сырьевые цены на мировом рынке были крайне низкими, причем сами азиатские экономики имеют мощные производственные отрасли, способные удовлетворить без повышения цен внутренний спрос практически любых масштабов. Приток денег из-за рубежа был использован главным образом для стимулирования внутреннего спроса.

Девальвация – всего лишь исходная точка роста. Чтобы увеличить занятость и повысить доходы, необходимо стимулировать потребление. Эта политика широко применяется в Азии. Косвенным подтверждением становится в первую очередь рост импорта. Увеличение экспорта в Таиланде за первый квартал 1999 г. составило 2,5 %, а импорт увеличился на 9,4 %. Таиландцы после многомесячного перерыва начали приобретать импортные товары. Продав год назад значительную часть золотых украшений государству (так правительство Южной Кореи восстанавливало золотовалютный запас страны), кореянки вновь закупают драгоценности.

Увеличивается сбыт товаров долговременного пользования. В апреле объем продаж легковых автомобилей в Малайзии на 15 % превышал показатель марта, а в Южной Кореи сбыт машин увеличился на 50 % по сравнению с апрелем прошлого года. Спрос вырос даже на предметы роскоши: такие фирмы, как Гучи, Гермес с начала года сообщают о росте продаж в Южной Кореи и в Индонезии.

Переориентация азиатских экономик на внутренний рынок дает повод говорить о формировании более стабильной экономической модели для Азии. Новые индустриальные экономики восточно-азиатских стран на первый взгляд все больше принимают вид, характерный для развитых постиндустриальных стран- США, Японии и Европы. Не случайно, что оживление в значительной мере вызвано ускоренным ростом ориентированной на внутренний рынок сферы услуг (развитая сфера услуг характерна для богатых стран).

В целом по региону процент прироста ВВП в первом квартале 1999 г. обеспечивался тремя процентами роста в сфере услуг.

Сегодняшний подъем в Азии имеет свою отрицательную сторону. Для достижения показательного роста азиатские страны пошли на достаточно авантюрный шаг. Источником увеличения потребления стали не спрос со стороны частного сектора и не инвестиции, а мягкая денежная политика финансовых властей и бюджетные вливания. Пытаясь стимулировать внутренний спрос, правительства идут на значительное снижение налогов и процентных ставок.

В Таиланде, например, власти все больше сокращают налоги (НДС был сокращен с 10 до 7 %). Домашние хозяйства Малайзии вообще получили полное освобождение от подоходного налога на весь 1999 г. В Южной Кореи процентные ставки по корпоративным облигациям опустились на треть ниже докризисного уровня (8 % годовых по сравнению с

12 % в 1997 г.), а бюджетный дефицит вырос до 5 % ВВП. Несбалансированность государственных финансов может привести к сокращению профицита текущего платежного баланса, что поставит под угрозу устойчивость национальных валют.

Тем временем экономический подъем в регионе, который является одним из крупных импортеров сырья, уже способствует росту мировых сырьевых цен. Стимулирование экономического роста привело к увеличению стоимости экспорта в нынешний условиях хронического перепроизводства промышленных товаров, составляющих основу экспорта стран ЮВА, весьма ограничено. Положительное сальдо текущего платежного баланса на ближайшие месяцы уже изменено в сторону сокращения: «огромное положительное сальдо платежного баланса, поддерживающее низкие процентные ставки и сильную валюту, не может существовать достаточно долго, так как оно появилось главным образом за счет резкого сокращения импорта».

До сих пор не решена проблема малых и средних предприятий, которые не представляют особого интереса с точки зрения экспортной экспансии. Именно они наиболее сильно пострадали во время кризиса. Банкротствами и ухудшением финансового положения мелкого и среднего бизнеса во многом определялся резкий рост безработицы. Однако, уже восстановившиеся банки, несмотря на низкие процентные ставки, отказываются кредитовать средний и малый бизнес, считая его слишком рискованным, что очень напоминает ситуацию, сложившуюся в Японии с кредитованием предприятием.

С другой стороны, в Южной Кореи уже отошла на второй план реструктуризация работающих, прежде всего на экспортные поставки гигантских чеболей и избыточных мощностей по производству автомобилей и других товаров, характерных для корейского экспорта. Реструктуризация чеболей лишь привела к передаче подразделений одним конгломератом другому.

Чеболи по-прежнему остаются основой южнокорейской экономики. На предприятиях пяти ведущих корпораций заняты около 40 % всей рабочей силы Южной Кореи. Им принадлежат примерно половина суммарных корпоративных активов страны. На них же приходится львиная доля из 100 млрд. проблемных долгов корейским банкам.

«Реформирование чеболей прекратили из-за хороших экономических новостей, чем лучше выглядит экономика, тем труднее решится на структурные реформы».

Но дело не только в том, что азиаты на дух не переносят перемены. Пространство для маневра действительно минимально. Обе модели экономики, как ориентированной на экспорт, так и на внутренний рынок, мало подходят для Азии.

«Модель экспортного роста для стран региона за счет технологий второго и третьего уровня (если американские и европейские технологии считать первыми) себя исчерпала», – считает главный аналитик Института Дальнего Востока РАН Василий Михеев.

Вслед за ростом благосостояния выросли и издержки производства, что подрывает основу дальнейшего экспортного процветания. В то же время сравнительно недавно государства ЮВА (население Южной Кореи составляет 45,3 млн. человек, Тайваня – 21,5 млн., Малайзии – 20,6, Таиланда – 58,7 млн.) обречены на значительную долю внешней торговли в своей экономике. Построить самодостаточную индустриальную экономику для них – цель почти недостижимая.

Разрешить это противоречие могла бы региональная экономическая интеграция по типу ЕС и формирование системы разделения труда в рамках подобного союза, который за счет появления большого единого рынка будет значительно более самодостаточным.

Именно о региональной интеграции много говорили сразу после кризиса лидеры некоторых стран АСЕАН (включая вариант создания единой валюты). Ситуация здесь действительно достаточно странная. Между Индонезией и Таиландом всего пара сотен километров, но таможенные пошлины делают более выгодным экспорт товаров в США, чем в соседние страны. Интеграция представляет для экспорта совсем иные возможности.

Однако не хватает общего стремления местных элит к экономическому единству. Сегодня транснациональная экономическая интеграция идет в основном за счет проникновения сюда американских и японских корпораций. В итоге государства АСЕАН больше интегрируются в мировую экономику, а не в экономику региональную, что только закрепляет их подчиненный статус в глобальной экономической системе. Этому процессу способствует то обстоятельство, что Индонезия, до кризиса центральное звено региональной интеграции стран ЮВА, переживает тяжелейшие политико-экономический кризис.

Тем не менее, у интеграции практически нет внятных альтернатив. Поодиночке страны ЮВА обречены постоянно отставать на один шаг от «богатого мира», занимаясь тиражированием уже отработанной технологии. Государства региона (в первую очередь Южную Корею и Малайзию) можно назвать пороговыми. По уровню развития промышленности они в принципе готовы присоединится к клубу развитых стран.

Однако без собственной научно-технической базы азиатские страны не смогут попасть в клуб тех, кто определяет траекторию технологического развития. Пока не понятно, как страны региона могут решить проблему повышения уровня технологий производства, без которого выйти на высокие темпы очень сложно. Не имея собственной фундаментальной науки, создание которой – процесс чрезвычайно длительный и дорогостоящий, не располагая технологической самостоятельностью, азиатские страны не в состоянии выйти на более устойчивую траекторию развития.

Они просто обречены ориентироваться на экспорт, оставаясь «промышленными придатками Запада» и регулярно попадая в циклические кризисы, охватывающие периферию глобальной экономики. Сегодня в Азии решается не только проблема подходящей экономической модели. Местным элитам предстоит выяснить, стоит ли переходить «порог» (что связано с большим внешнеполитическим и внутренними хлопотами), отделяющий «третий» мир от «первого».

Статьи по теме

- Европейский союз и расширение на Восток

- Экономика Франции

- Экономика США и их место в мировом хозяйстве

- Роль государства в экономике развитых стран

- Экономика Японии и ее влияние на функционирование мировой экономики

- ЕС – ведущий центр мирового хозяйства

- Экономика Великобритании

- Россия в мировой финансовой системе

- Внешняя торговля

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)